Freiheit für das smarte Zuhause: Home Assistant findet immer mehr Anhänger

In Zeiten immer häufigerer Cloud‐Ausfälle, Herstellerwillkür bei der App-Steuerung sowie intransparente Datenerfassung gewinnen lokal betriebene Smart-Home-Lösungen an Bedeutung. Eine zentrale Plattform hierfür ist Home Assistant. Die Offene Plattform zählt immer mehr Anhänger, auch wenn die Einrichtung, vor allem als selbstgehostete Lösung noch nicht Plug and Play ist. Doch es sind offenbar immer mehr Nutzer bereit, sich für mehr Selbstbestimmung in das Thema einzuarbeiten.

Home Assistant ist eine quelloffene Automatisierungsplattform für das Smart Home. Sie verfolgt das Ziel, Geräte unterschiedlicher Hersteller und Protokolle unter einer einheitlichen Oberfläche zusammenzuführen – idealerweise betrieben im Heimnetzwerk und ohne zwingend auf Cloud-Dienste angewiesen zu sein. Die Vorteile: bessere Ausfallsicherheit bei Internet- oder Cloudausfällen, größere Datenhoheit und geringere Abhängigkeit von Anbieter-Ökosystemen.

Die Plattform unterstützt eine Vielzahl von Technologien wie Zigbee, Z-Wave, Thread/Matter, WLAN und Bluetooth – sofern die passende Hardware integriert wird. Über eine zentrale Web-UI oder mobile Apps lassen sich alle eingebundenen Geräte steuern: Lampen, Sensoren, Heizungsaktoren oder Überwachungskameras. Ein bedeutender Bestandteil ist das Automatisierungssystem: Ereignisse („Trigger“), Bedingungen („Conditions“) und Aktionen („Actions“) lassen sich kombinieren, etwa um Licht bei Bewegung zu aktivieren oder Heizung auf Wetterlage zu reagieren. Zudem legt Home Assistant großen Wert auf lokalen Betrieb: Daten verbleiben im eigenen Netzwerk, Cloud-Verbindungen sind optional. Die Community-orientierte Architektur ermöglicht Erweiterungen über Integrationen und Add-ons – zum Beispiel Energiemonitoring oder Heimnetz-Analyse.

Die Plattform richtet sich insbesondere an Nutzer, die ihre Smart-Home-Installation unabhängig von Hersteller-Clouds gestalten möchten, dabei aber Komfortfunktionen nicht missen wollen. Sie eignet sich für Umgebungen mit heterogener Gerätelandschaft, wenn unterschiedliche Hersteller und Standards zusammenkommen. Dennoch erfordert der Betrieb technisches Grundverständnis: Netzwerkinfrastruktur, Zugriffssicherheit und ggf. Konfigurationsdateien sind nicht immer trivial. Weiterhin sind manche Geräte dennoch Cloud-abhängig – hier ist der vollständige lokale Betrieb unter Umständen eingeschränkt. Fernzugriff und Backup-Szenarien benötigen zusätzliche Planung und Absicherung. Für Anwender, die „Plug-and-Play“ erwarten und keine technische Einrichtung vornehmen möchten, bleibt die Einstiegshürde höher als bei reinen Cloud-Ökosystemen.

Umstellung auf lokal betriebene Umgebung – ein Erfahrungsbericht

Der in dem Blogartikel „I stopped exposing my smart home to the Internet, and remote access is still easy“ beschriebene Weg zeigt, wie eine bestehende Smart-Home-Infrastruktur auf Home Assistant umgestellt werden kann. Der Autor, Joe Rice-Jones, schildert auf XDA Developers seine Ausgangslage, Motive, den Migrationsprozess sowie die Bewertung des Ergebnisses.

Der Rice-Jones hatte über Jahre hinweg zahlreiche Smart-Home-Geräte unterschiedlicher Hersteller betrieben, die häufig auf Cloud-Anbindungen angewiesen waren. Mit zunehmender Beschäftigung mit Cybersicherheit stellte er fest: Ein Großteil der Geräte war im Heimnetzwerk weitgehend als „implicit trusted“ eingestuft, obwohl viele Hersteller-Server nicht mehr gepflegt wurden oder Internetzugang voraussetzten. Unter solchen Bedingungen entsprach die Steuerung nicht mehr den eigenen Ansprüchen an Kontrolle und Ausfallsicherheit.

Umstellung und technische Umsetzung

Zur Konsolidierung wurde Home Assistant als zentrale Steuerplattform eingeführt. Ziel war eine Reduktion von Hersteller-Cloud-Abhängigkeiten sowie eine Steuerung, die auch ohne Internet funktioniert. Ein kritischer Teil des Projekts war der Fernzugriff: So schreibt Rice-Jones, dass er erwartet hatte, dieser Schritt sei die größte Hürde – tatsächlich aber habe sich der Fernzugriff als vergleichsweise einfach erwiesen. Er setzte auf Technologien wie VPN oder moderne Mesh-Netzwerklösungen (z. B. auf Basis von WireGuard) zur sicheren Verbindung von außerhalb. Gleichzeitig wurden direkte Cloud-Verbindungen von Geräten deaktiviert bzw. lokal bevorzugt. Apps und Dienste wurden konsolidiert.

Die Umstellung führte zu mehreren greifbaren Vorteilen: Die Steuerung läuft auch bei Internetausfall weiter, die Anzahl der Hersteller-Apps und Subskriptionen sank, und die Kontrolle über Haus- und Gerätedaten wurde gestärkt. Der Fernzugriff konnte realisiert werden, ohne offene Ports im Heimnetz exponieren zu müssen. Als kritisch wird aber erwähnt, dass die technische Einrichtung nicht trivial war und Sicherheits- sowie Netzwerkkonzepte sorgfältig zu planen sind. Der Ansatz eignet sich insbesondere für technikaffine Anwender, die bereit sind, Verantwortung für Betrieb und Absicherung zu übernehmen.

Home Assistant gewinnt immer mehr Anhänger

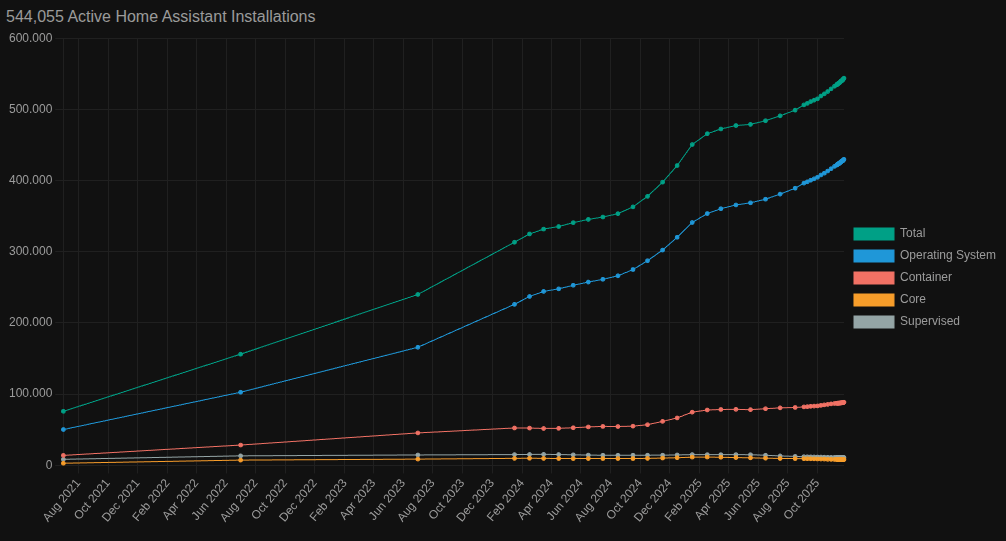

Home Assistant gewinnt spürbar an Bedeutung: Die offizielle Statistik weist aktuell rund 544.000 aktive Installationen aus, wobei das System selbst davon ausgeht, dass weniger als ein Viertel aller Nutzer der Datenerhebung zugestimmt hat. Bereits 2021 lag die opt-in-basierte Zahl bei 100.000 Installationen – seither ist die Plattform stark gewachsen. Diese Entwicklung zeigt, dass Home Assistant weit über die frühere DIY-Nische hinausreicht. Immer mehr Anwender suchen nach Alternativen zu cloudabhängigen Systemen, reagieren auf Cloudausfälle, Preisänderungen oder das Ende von Produktlinien und bevorzugen Lösungen mit lokaler Datenverarbeitung und langfristiger Kontrolle. Die wachsende Installationsbasis spiegelt diesen Trend deutlich wider.

Zusammenfassung (tl;dr)

- Home Assistant ermöglicht eine zentrale, lokal betriebene Steuerung und Automatisierung von Smart-Home-Geräten mit Fokus auf Datenschutz und Unabhängigkeit.

- Hauptfunktionen sind Geräteintegration verschiedenster Standards, zentrale Bedienung, Automatisierung und lokale Datenverarbeitung.

- Der Erfahrungsbericht von Joe Rice-Jones zeigt, wie eine Migration auf Home Assistant konkret aussehen kann: von Cloud-abhängigen Geräten hin zu einem lokal steuerbaren System mit sicherem Fernzugriff.

- Der Umstieg bringt Kontrolle, Ausfallsicherheit und geringere Cloud-Abhängigkeit, fordert aber technisches Know-how und Planung.

- Für Smart-Home-Markt und Nutzer ist der Trend zu lokalen Plattformen relevant – insbesondere vor dem Hintergrund von Datenschutz, Hersteller-abhängiger Steuerung und Systemzuverlässigkeit.

- Die zunehmende Bedeutung eigenbetriebener Smart-Home-Infrastrukturen zeigt, dass das Thema nicht mehr nur eine technische Nische ist, sondern relevant für die breite Smart-Home-Entscheidung in Haushalten wird.