Echo Show: Wie Amazon mit exzessiver Werbung Kunden vergrault

Die Monetarisierung smarter Produkte und Anwendungen treibt immer seltsamere Blüten: Die Zeiten des „einmal kaufen und besitzen“ sind vorbei. Abomodelle oder Werbeeinblendungen sind beliebte Maßnahmen, regelmäßige Einnahmen über die Lebenszeit eines Produktes zu generieren. Die Anbieter werben im Gegenzug mit kostenlosen Updates. Aktuell hat es Amazon mit seinen „Echo Show“-Bildschirmen offenbar zu weit getrieben.

Käufer berichten von immer aufdringlicheren Werbeeinblendungen auf Geräten, die sie regulär bezahlt haben. Der Fall zeigt, wie aggressive Monetarisierung die Nutzererfahrung zerstört, Vertrauen unterminiert und Marken langfristig schädigt. Andere Plattformen und Gerätehersteller stehen vor ähnlichen Problemen.

Inhalt

Amazon: Wenn das gekaufte Gerät zur Werbefläche wird

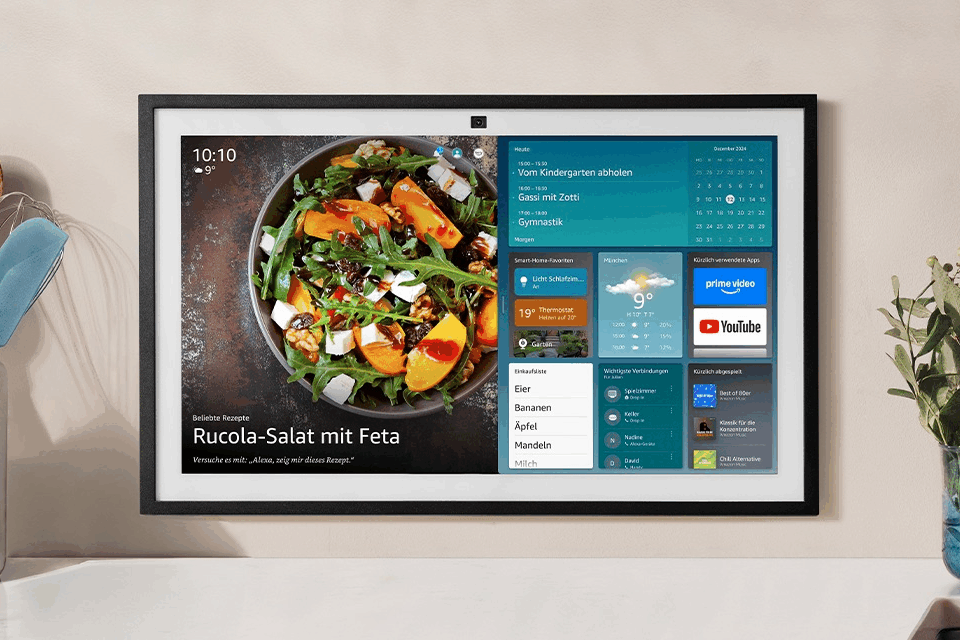

Die Echo Show Smart-Displays aus dem Ökosystem von Amazon sollten eigentlich Uhrzeit, Kalender, Wetter und private Fotos anzeigen und per Sprache mit Alexa interagieren. Stattdessen sehen Nutzer Berichten zufolge immer häufiger großformatige Werbeanzeigen, teils im Vollbild und zwischen ihren persönlichen Inhalten. Viele Käufer empfinden das als Erwartungsbruch: Sie haben kein werbefinanziertes Gerät erworben, sondern ein Produkt, das später per Software-Update in eine Werbeplattform verwandelt wurde. Wie das Techmagazin „Ars Technica“ berichtete, reagieren einige Kunden bereits mit Rückgaben oder ziehen den Stecker. Der Vorwurf lautet, die Marke verschiebe stillschweigend die Balance zwischen Nutzen und Monetarisierung.

Das Beispiel Amazon steht für ein verbreitetes Muster der Branche: Zuerst ein attraktives Gerät oder einen Dienst verkaufen, später dann die Erlöse über höhere Abopreise und immer mehr Werbung steigern. Besonders bei Streamingdiensten war dies in den vergangenen Jahren auffällig: Erst zogen bei Netflix, Amazon Prime Video & Co. die Abopreise an, dann führten die Dienste Werbeeinblendungen ein. Während Netflix einen günstigeren Abopreis mit Werbung anbietet, zwang Amazon seine Bestandskunden, einen Aufpreis zu zahlen, wenn sie den Dienst weiterhin werbefrei nutzen möchten. Verbraucherschützer in Deutschland sahen darin ein illegales Vorgehen und haben 2024 bereits Klage gegen Amazon eingereicht, das Verfahren läuft noch.

Während sich die Kunden bei Abomodellen noch entscheiden können, den Dienst weiter zu nutzen oder zu kündigen, wird der Frust bei gekaufter Hardware ungleich größer: Wer bezahlt hat, erwartet Ruhe. Werbung wird eher toleriert, wenn sie von Beginn an offen kommuniziert wird und eine echte Preisalternative existiert. Ist sie nachträglich nicht abschaltbar oder erscheint immer häufiger, empfinden viele Nutzer das als Zwang.

Warum exzessive Werbung Produkte zerstören kann

- Erwartungsbruch: Werbung, die erst nach dem Kauf verstärkt auftaucht, untergräbt Vertrauen. Käufer fühlen sich getäuscht.

- UX-Störung: Anzeigen, die Inhalte überdecken oder private Fotos unterbrechen, konterkarieren den eigentlichen Produktzweck.

- Kontrollverlust: Fehlen klare Schalter für „weniger“ oder „aus“, steigt die Frustration. Werbemodi ohne Opt-out belasten.

- Datenschutzfragen: Personalisierte Werbung setzt Datenverarbeitung voraus. Unklare Kommunikation verschärft Skepsis.

- Langfristige Kosten: Kurzfristige Werbeerlöse können Loyalität, Weiterempfehlungen und Wiederkäufe erodieren. Das ist teurer als entgangene Anzeigenumsätze.

Parallelfall YouTube: Werbung als Dauerreiz statt Mehrwert

YouTube illustriert die Gratwanderung im Dienstebereich. Die Plattform war früh werbefinanziert, doch die Dichte und Länge der Anzeigen haben zugenommen. Unskippable Spots, Midroll-Unterbrechungen und strengere Maßnahmen gegen Ad-Blocker erhöhen den Druck, auf das Premium-Abo umzusteigen. Das Nutzerverhalten passt sich an: Mehr Menschen versuchen, Werbung zu umgehen oder wechseln in bezahlte Stufen. Im Unterschied zur Amazon-Hardware ist hier Werbung von Anfang an Teil des Deals. Dennoch gilt auch hier: Wenn Anzeigen den Inhalt dominieren, sinkt irgendwann die Zufriedenheit, und Kunden wandern ab.

Smart-TVs: Startbildschirme als Reklametafeln

Auch der heimische Fernseher wird immer stärker zur digitalen Litfaßsäule: Hersteller statten ihre Geräte mit zunehmend werbegetriebenen Startoberflächen aus. Käufer teurer Geräte von Samsung oder LG sehen beim Einschalten Banner, Kachel-Empfehlungen oder Videoclips. Dazu kommen vorinstallierte Apps, die sich nicht entfernen lassen und zusätzlich Systemressourcen fressen. Plattformanbieter wie Roku monetarisieren Homescreens zusätzlich. Der Effekt ähnelt dem Amazon-Fall: Eine Oberfläche, die als neutraler Startpunkt gedacht war, wird zur Werbefläche. Nutzer verlieren Kontrolle über den ersten Eindruck, was Akzeptanz und Vertrauen schwächt.

Dominiert auf vielen Smart-TVs heute noch Google Android als Betriebssystem, wollen einige Hersteller nun lieber selbst an den Werbeeinnahmen verdienen. So hat Philips Anfang 2024 sein neues Titan-OS-Betriebssystem vorgestellt. Seitdem werden alle neuen Fernseher des Anbieters ohne Google Android ausgeliefert – sehr zum Ärger der Nutzer, die zwar ähnlich viel Werbung sehen, sich aber über eingeschränkte Funktionsvielfalt und weniger Auswahl bei den zur Verfügung stehenden Apps beschweren.

Lehren aus dem Amazon-Fall

Das Beispiel von Amazon zeigt die dünne Linie zwischen hilfreicher Assistenz und werblicher Übergriffigkeit. Smart-Displays sollen Informationshub und Zuhause-Schnittstelle sein. Wenn sie stattdessen wiederkehrend Kaufimpulse setzen, verfehlt das den Kernnutzen. Nutzer weichen aus: Geräte werden seltener genutzt, zurückgegeben oder nicht weiterempfohlen. Exzessive Werbung in Alltagsgeräten befeuert die Skepsis gegenüber dem Internet der Dinge. Wer befürchten muss, dass sein Kühlschrank, Lautsprecher oder Display irgendwann ungefragt zur Werbetafel wird, zögert beim nächsten Kauf. Das bremst Innovation und schwächt ganze Ökosysteme. Unternehmen unterschätzen oft, wie schnell Vertrauen erodiert, wenn Menschen das Gefühl haben, die Kontrolle im eigenen Zuhause zu verlieren.

Klar, der Betrieb von Cloudservern hinter einem smarten Produkt kostet auch dann Geld, wenn der Kunde das Endgerät längst bezahlt hat. Aber dann muss der Anbieter eben Mittel und Wege finden, wie sich echter Kundennutzen etwa über ein Abomodell finanzieren lässt. Oder man stellt den Kunden Möglichkeiten zur Verfügung, die smarten Geräte auch in Eigenregie weiter zu betreiben. Das mag für den Einzelnen vielleicht aufwändiger sein, die Erfahrung hat aber gezeigt, dass offen gestaltete Produkte oft eine große Community von Tüftlern anzieht, die die Produkte mit unzähligen Apps und Anwendungsfällen aufwerten. Das wiederum macht die Hardware begehrt und erfolgreich.

Last but not least schützen offene Programmierschnittstellen Kunden vor bösen Überraschungen, wenn die Anbieter plötzlich die Cloudserver abschalten und so auf einen Schlag tausendfach Elektroschrott produzieren.

Vertrauen ist kein Werbekanal

Werbung kann Produkte finanzieren, darf sie aber nicht definieren. Drei Prinzipien entscheiden: klare Wahlfreiheit, strikte Dosierung, echte Abschaltbarkeit. Werden diese Regeln verletzt, wird die kurzfristige Monetarisierung teuer. Der Amazon-Fall ist ein Lehrstück dafür, dass Hardware-Produkte keine stillschweigenden Ad-Plattformen sein dürfen. Langfristig gewinnen Anbieter, die Werbung als Nebenrolle verstehen – und den Nutzwert an erste Stelle setzen.

Zusammenfassung

- Amazon verärgert Käufer von Echo-Show-Geräten mit aufdringlicher Werbung auf bezahlter Hardware.

- Auch Streamingdienste wie Netflix und Prime Video setzen zunehmend auf Werbemodelle, was manchmal sogar rechtlich umstritten ist.

- Smart-TV-Hersteller wie Samsung, LG und Philips nutzen ihre Startbildschirme zunehmend für Werbeeinblendungen.

- Philips ersetzt Google Android durch Titan OS, um Werbeeinnahmen selbst zu kontrollieren – zum Nachteil der Nutzerfreundlichkeit.

- Vertrauen und Transparenz bleiben zentrale Erfolgsfaktoren: Werbung darf ergänzen, aber nicht dominieren.